Das KDI NRW sagt Danke!

Das Kompetenzzentrum Digitale Infrastruktur NRW (KDI NRW) hat seine Tätigkeit zum 15.10.2025 beendet. Hintergrund ist die Neuaufstellung der landesseitigen Unterstützung für Glasfaser, Mobilfunk und Rechenzentren.

Wichtig: Dringende Anfragen an das ehemalige KDI werden bis auf Weiteres durch das Referat „Grundsatzfragen Digitale Infrastruktur“ im MWIKE übernommen: digitaleinfrastruktur@mwike.nrw.de

Die Koordinierenden für Digitale Infrastruktur in den Kreisen und kreisfreien Städten bleiben Ihre Ansprechstellen vor Ort.

Danke an alle Partnerinnen und Partner für die Zusammenarbeit!

Glasfasertechnologie bietet die Grundlage für schnelle und stabile Netzwerke, die den steigenden Anforderungen unserer vernetzten, digitalen Welt gerecht werden. Finden Sie relevante Informationen und erfahren Sie mehr über aktuelle Entwicklungen rund um das Thema Glasfaser in NRW!

37% der Haushalte in NRW sind an das Glasfasernetz angeschlossen

Die Gigabit-Quote für NRW liegt bei 82%

Was sind die Ziele des Landes NRW und des KDI NRW im Bereich Glasfaser?

Die Digitalisierung soll für die Bewältigung der großen klima- und strukturpolitischen Herausforderungen unserer Zeit genutzt werden. Grundlage der Digitalisierung sind leistungsstarke Glasfasernetze. Die Landesregierung verfolgt das ambitionierte Ziel, im Laufe des Jahrzehnts flächendeckende Glasfasernetze zu erreichen. Hierbei soll der marktwirtschaftliche Ausbau erleichtert, jede Schule mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet und die Finanzierung des geförderten Ausbaus sichergestellt werden. Zudem soll die Akzeptanz für alternative Verlegemethoden erhöht und die Genehmigungsverfahren optimiert werden.

Das KDI NRW hat das Ziel als zentrale Anlaufstelle für Koordination und Wissenstransfer für Kommunen, Unternehmen und Investoren zu fungieren, die Vernetzung aller relevanten Akteure zu fördern und Impulse für eine flächendeckende digitale Infrastruktur zu geben.

Glasfaser ausbauen

Inhaltlicher Hintergrund zum Thema Glasfaser

Die Kommunikationstechnologie Glasfaser ist ein leitungsgebundener Breitbandanschluss. Hierbei werden Daten in Form von Lichtwellen durch sehr feine Glasfasern, die aus Quarzsand bestehen, transportiert. Der Kern der Leitung hat einen höheren Brechungsindex als der Mantel der Faser. Dadurch werden die Lichtwellen im Kern immer wieder reflektiert und mit geringen Energieverlusten über große Strecken transportiert. Die Übertragung erfolgt in Lichtgeschwindigkeit. Im Vergleich zu den bisher verbreiteten Kupferleitungen bietet Glasfaser eine deutlich höhere Bandbreite, verbraucht weniger Strom und ist zudem weit weniger anfällig für Störungen – etwa durch elektromagnetische Einflüsse.

Die Digitalisierung prägt immer stärker unseren Alltag – sei es in der Kommunikation, der Verwaltung, der Wirtschaft oder im privaten Leben. Dabei verbrauchen digitale Anwendungen immer größere Datenmengen. Eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung ist daher zur unverzichtbaren Grundlage eines modernen Wirtschaftsstandorts geworden. Glasfaser ist die zukunftssicherste Technologie für den leitungsgebundenen Breitbandausbau. Sie ermöglicht höchste Datenübertragungsraten, geringe Latenzen, stabile Verbindungen über weite Strecken und überzeugt durch ihre Langlebigkeit sowie einen deutlich geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu bestehenden Netzen. Ob für Schulen, Unternehmen, medizinische Einrichtungen oder private Haushalte: Nur mit Glasfaser lassen sich die Anforderungen an Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit dauerhaft erfüllen. Da die Glasfaser fähig ist, noch deutlich größere Datenmengen zu übertragen, als momentan benötigt werden und weil sie wesentlich weniger Energie verbraucht, gilt ein Glasfaseranschluss als äußerst zukunftssicher.

Das Backbone-Netz (Fernverkehrsnetz) dient als ein überregionales Glasfaserkernnetz, das mit nationalen und internationalen Knotenpunkten verbunden ist und das Signal so weltweit verteilen kann. Es ist redundant (d.h. es verfügt über mehrere parallele Übertragungswege, falls einer ausfallen sollte), ermöglicht höchste Übertragungskapazitäten und verläuft meist entlang von Autobahnen, Bahnstrecken oder Energietrassen.

Im Glasfasernetz vor Ort dient in der Regel ein Point of Presence (PoP) als technische und physische Zentrale, an der das Netz vom Backbone zur regionalen Versorgung übergeht. Internet-Service-Provider können in PoPs ihre Netzwerke verbinden und Daten austauschen. Bei einem Point-to-Multipoint- (P2M) Netz wird das Lichtsignal vom PoP aus zunächst gebündelt in einer zentralen Verbindung übertragen und dann über passive, optische Splitter (kleine Verteilerkästen ohne elektronische Komponenten) bis in die Straßenzüge auf mehrere Endkunden (typischerweise 32 oder 64) verteilt. Die Bandbreite wird dabei dynamisch und bedarfsgerecht auf die einzelnen Nutzer aufgeteilt. Dadurch wird eine effiziente Nutzung der verfügbaren Kapazität gewährleistet wird. Der weitverbreitete Gigabit Passive Optical Network- (GPON) Standard erlaubt Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s und ermöglicht eine kostengünstige und effiziente Übertragung von Daten über große Entfernungen (etwa 16 – 20 Kilometer).

Alternativ dazu gibt es Point-to-Point- (P2P) Netze. In diesem Fall erhält der Nutzer eine vom PoP ausgehende durchgängige, eigene Glasfaserverbindung. Die potenziellen Bandbreitengeschwindigkeiten sind hierbei höher. Der Aufwand für die Verlegung und das benötigte Materialvolumen ist größer und dadurch kapitalintensiver.

Der Hausanschluss bildet den direkten physischen Übergabepunkt vom Netzbetreiber zum Endkunden und die Grundlage für den Internetzugang über Glasfaser. Vom Splitter bzw. Verteiler ausgehend wird die Glasfaser – bei erfolgter Zustimmung des Eigentümers – über das Grundstück bis zum Gebäude verlegt. Die Hauseinführung erfolgt üblicherweise durch eine Wand im Keller. Im Gebäude wird die Glasfaserleitung mit Geräten wie dem Optical Network Terminal (ONT) verbunden und das optische Glasfasersignal in ein elektrisches Signal umwandelt, das für die Nutzung durch Computer, Router etc. erforderlich ist.

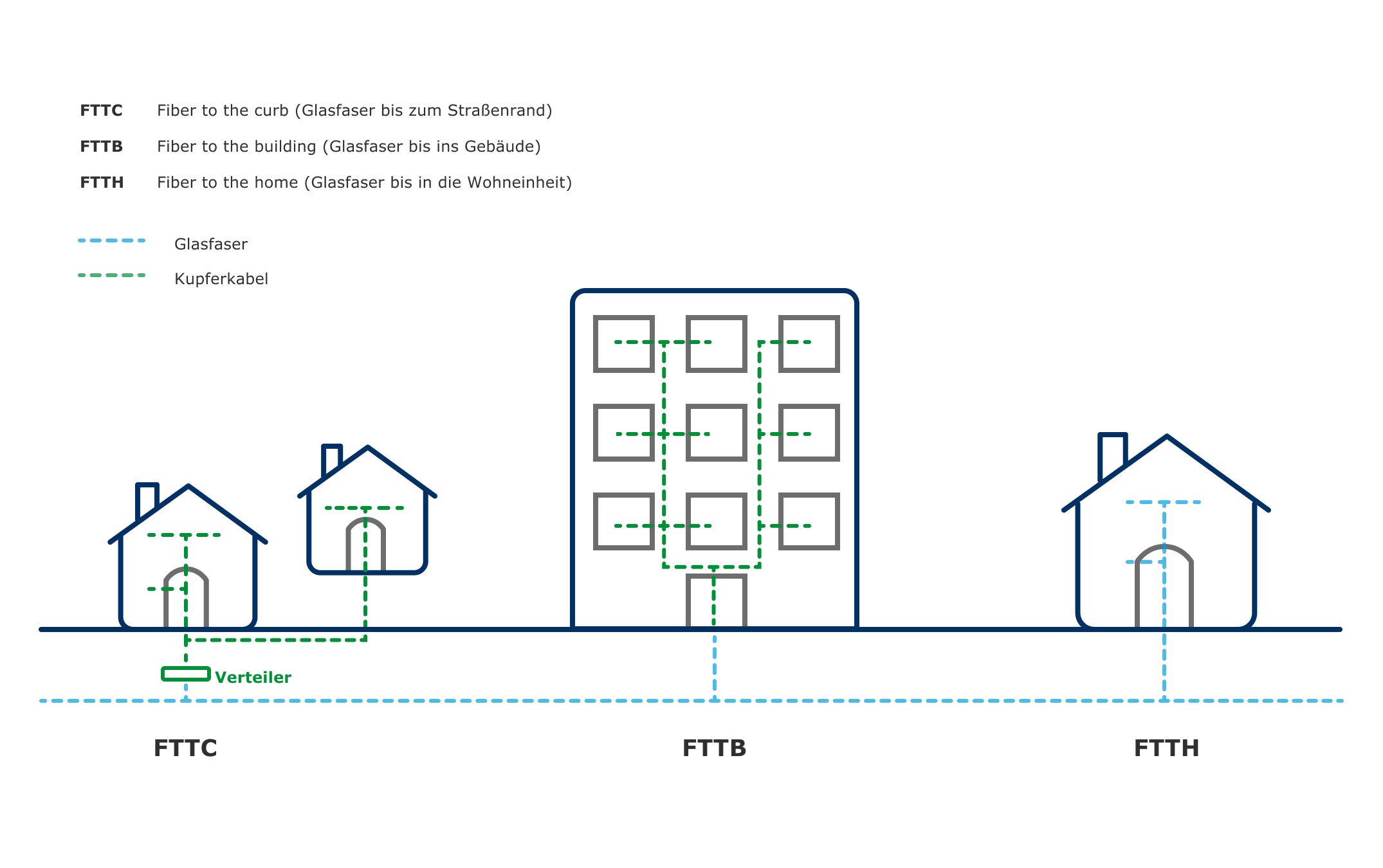

Wie nah die Glasfaser tatsächlich an das Gebäude heranreicht, hängt vom lokalen Ausbaustand ab:

FTTH: Die leistungsfähigste und zugleich die flächendeckend angestrebte Variante ist „Fiber to the Home“: Hierbei führt eine durchgehende Glasfaserleitung bis in die Wohnung oder direkt bis ins (Einfamilien-)Haus. Diese Anschlüsse bieten die höchste Bandbreite und die geringste Störanfälligkeit.

FTTB: Eine andere Ausbauvariante ist „Fiber to the Building“, bei dem die Glasfaser im (Mehrfamilien-)Haus bzw. Gebäude (i.d.R. im Keller) endet und das Signal über bestehende Technologie-Alternativen (insb. Kupfernetze) im Gebäude bis in die Wohnungen weiter verteilt wird – eine aktuell noch häufig verwendete Lösung bei Mehrfamilienhäusern.

FTTC: Kürzer ist die Glasfaserstrecke bei „Fiber to the Curb“, bei der die Glasfaser nur bis zum Straßenrand bzw. Verteiler verlegt ist. Von dort erfolgt der letzte Abschnitt bis ins Haus über Kupferkabel. Dies ermöglicht im Vergleich zu FTTB/H geringere Bandbreiten.

HFC: In sogenannten Hybridlösungen wird Glasfaser mit Koaxialkabeln kombiniert („Hybrid Fiber COAX“). Die Technologie basiert auf TV-Kabeln. Hier werden höhere Bandbreiten ermöglicht, indem der Teil der Netzübertragung, der über Glasfaser erfolgt, immer näher an den Endkunden gebracht wird. Die Bandbreite ist aber oft asymmetrisch, also im Upload deutlich geringer.

DSL: Bei der sogenannten „Digital Subscriber Line“ werden die Daten über die ursprünglichen Kupferkabel (Telefonleitungen) transportiert. Da die Übertragungsraten limitiert sind, können diese Netze nur schnellere Übertragungsraten ermöglichen, wenn der Glasfaserteil näher an den Endkunden reicht (siehe FTTC).

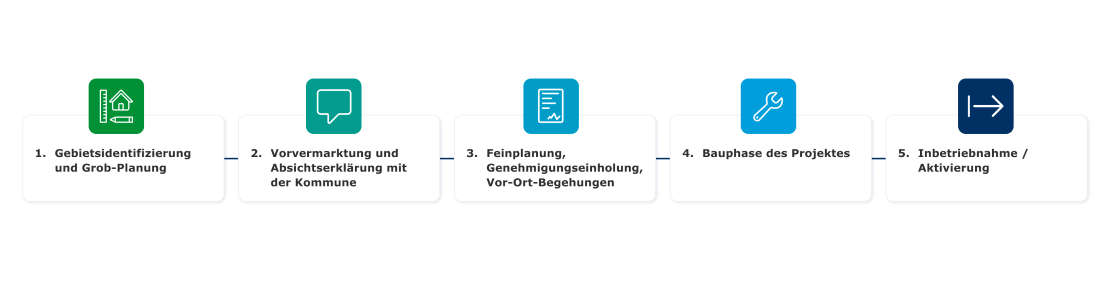

Gebietsidentifizierung und Grob-Planung: Netzbetreiber evaluieren in Gebiets- und Wettbewerbsanalysen Ausbaupotenziale und -ziele und erstellen erste Grobplanungen zum potenziellen Ausbau.

Vorvermarktung und Absichtserklärung mit Kommune: Netzbetreiber schließen vor einem Ausbau in der Regel Absichtserklärungen mit der auszubauenden Kommune ab. Viele Netzbetreiber arbeiten zudem mit einer Vorvermarktung: Hierbei ist die Erreichung einer bestimmten Quote an Kundenverträgen erforderlich, bevor mit dem Ausbau begonnen wird – dies soll die Wirtschaftlichkeit der Investition absichern.

Feinplanung, Genehmigungseinholung, Vor-Ort-Begehungen inkl. Hausbegehung, Informationsveranstaltungen und weitere Vermarktung: Nach Unterzeichnung einer Absichtserklärung konkretisieren die Netzbetreiber die Planung: In diesem Zug erfolgen beispielsweise Vor-Ort-Begehungen, Baupläne werden erstellt und Genehmigungen eingeholt. Bei Buchung eines Anschlusses werden zudem gemeinsam mit den Kunden Hausbegehungen durchgeführt, um die Bauarbeiten auf dem privaten Grund abzustimmen. Parallel finden in der Regel weitere Informations- und Marketingveranstaltungen statt.

Bauphase: Nach Finalisierung der Feinplanung beginnen die Netzbetreiber bzw. deren beauftragte Tiefbauunternehmen mit den Baumaßnahmen. Die Baumaßnahmen erstrecken sich auf öffentlichen Grund und private Grundstücke – sofern hierfür eine Zustimmung vorliegt.

Inbetriebnahme / Aktivierung: Je nach Netzwerkstruktur des ausbauenden Netzbetreibers können nach Bauabschluss einzelner Teilbereiche bereits Haushalte aktiviert werden, ohne dass hierzu das gesamte vorgesehene Ausbaugebiet einer Kommune erschlossen sein muss. Das Glasfaserausbauprojekt endet in der Regel mit der finalen technischen Abnahme durch die Kommune bzw. Gebietskörperschaft sowie der Aktivierung der gebuchten Anschlüsse.

Baukosten und Baukapazitäten: Die Inflation hat auch im Glasfaserausbau zu erheblichen Kostensteigerungen geführt – vor allem gestiegene Baupreise beeinflussen Investitionsentscheidungen und laufende Projekte der Netzbetreiber. Die hohe Nachfrage gegenüber begrenzten Baukapazitäten der ausbauenden Tiefbauunternehmen ist ein wesentlicher Kostentreiber und führt mitunter zu Verzögerungen bei den Ausbauprojekten.

Finanzierungskosten und Finanzierung: Die gestiegenen Zinsen haben die Finanzierungskosten für Netzbetreiber erhöht. Dies hat Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der Ausbauprojekte. Zudem agieren im Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Situation im In- und Ausland viele Glasfaserinvestoren zurückhaltender in Hinblick auf langfristige Finanzierungen für den Ausbau der Netzbetreiber.

Genehmigungskapazitäten: Teilweise begrenzte Kapazitäten in den Genehmigungsbehörden stellen eine Herausforderung in der Planung und Realisierung von Glasfaserausbauprojekten dar. Die weitere Standardisierung und Digitalisierung von Genehmigungsverfahren kann zur Beschleunigung des Netzausbaus beitragen.

Unterversorgte Gebiete/Adressen: Sind an einem Anschluss lediglich Downloadraten von unter 30 Mbit/s verfügbar, gilt er als unterversorgt. In der Regel liegen diese Anschlüsse in schwer erschließbaren Gebieten und sind aufgrund der zu errichtenden Trassenlänge bis zum Hausanschluss verhältnismäßig teurer im Ausbau. In solchen Gebieten, in denen die Netzbetreiber nicht privatwirtschaftlich ausbauen, können Gebietskörperschaften daher das Bundesförderprogramm in Anspruch nehmen, welches den dortigen Glasfaserausbau subventioniert.

Hausanschlüsse und Inhouse-Netzwerke: Die Vielfalt der Gebäude- und Eigentümerstrukturen sowie hohe Mieterquoten in Deutschland bedeuten für Netzbetreiber, dass es keinen standardisierten Zugang zu Gebäuden gibt, und erschweren so den Aufbau von Inhouse-Netzen in Mehrfamilienhäusern. Vor allem in Mehrfamilienhäusern ist die Einholung der für den Bau notwendigen Genehmigungen der Eigentümer (vor allem bei Eigentümergemeinschaften oder der Wohnungswirtschaft) zeitaufwendig und komplex.

FTTH-Anschluss- und Aktivierungsraten: Nur aktiv genutzte Anschlüsse, bei denen ein Kunde für ein Internetprodukt zahlt, (Homes Activated) generieren Erlöse für die Netzbetreiber und ermöglichen eine Refinanzierung der hohen Investitionen für die Errichtung der Infrastruktur. Vielerorts ist diese aktive Nutzung der neu errichteten FTTH-Netze jedoch ausbaufähig, was unter anderem auch an der Komplexität beim Ausbau von Hausanschlüssen und Inhouse-Netzwerken liegt. Hinzu kommt, dass viele Nutzer angesichts einer stabilen Versorgung über DSL- oder HFC-Anschlüsse noch zurückhaltend sind, auf die zwar leistungsfähigeren, aber teils höherpreisigen Glasfaseranschlüsse zu wechseln.

Netzbetreiber: Sie sind zuständig für die Planung, den Bau und den Betrieb der Glasfasernetze. Hierfür beauftragen die Netzbetreiber in der Regel verschiedene Dienstleister, deren Steuerung eine zentrale Funktion der Netzbetreiber ist. In den teils mehrjährigen Bauprojekten ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Netzbetreibern mit einerseits der Verwaltung sowie lokalen Koordinatoren und andererseits mit den Gebäude-Eigentümern und Kunden eine wichtige Voraussetzung für einen schnellen und geregelten Ausbau.

Lokale Koordinatorinnen: Sie fungieren als Bindeglied und Vermittler zwischen Verwaltung und Netzbetreiber, kennen lokale Besonderheiten sowie Herausforderungen. Sie können somit durch ihre Vernetzung der Akteure einen Teil zur Beschleunigung der Ausbauverfahren beitragen.

Verwaltung / Tiefbauamt: Die (kommunale) Verwaltung spielt in der Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern eine zentrale Rolle. Viele Netzbetreiber beginnen erst dann mit Feinplanung und Bau, wenn eine gemeinsame neutrale Absichtserklärung mit der Kommune unterzeichnet wurde. Das Tiefbauamt genehmigt die Anträge für den Ausbau – wie z.B. den Straßenaufbruch und die Querungen von Straßen. Ein enger Austausch zwischen Netzbetreiber, dem Tiefbauamt sowie ggf. den lokalen Koordinatoren kann zu beschleunigten Genehmigungsprozessen führen und somit insgesamt einen schnellen Ausbau unterstützen.

Gebäudeeigentümerinnen und Verwalterinnen: Sie spielen bei der Erstellung der Hausanschlüsse sowie der Inhouse-Verkabelung eine entscheidende Rolle. Gebäudeeigentümer müssen für die Errichtung der genannten Infrastruktur am und im Haus zunächst ihr Einverständnis gegenüber dem Netzbetreiber erklären. Weitere Informationen zur Gebäudeeigentümererklärung finden Sie unter dem Reiter „Was sind die Gebäudeeigentümererklärung und die Hausbegehung und wieso sind diese zentral für den Glasfaseranschluss einer Adresse?“

Endkundinnen: Privatpersonen und Unternehmen schließen Endkundenverträge mit den Netzbetreibern oder deren Vertriebspartnern ab. Für die Erstellung der Hausanschlüsse ist eine enge Abstimmung zwischen Netzbetreibern und Endkundinnen – vor allem im Rahmen einer gemeinsamen Hausbegehung – erforderlich.

Die Gebäudeeigentümererklärung (GEE) ist eine zentrale Voraussetzung für den Glasfaserausbau, da sie dem Netzbetreiber die Erlaubnis erteilt, das Gebäude an das Glasfasernetz anzuschließen. Ohne eine unterzeichnete GEE dürfen vom Netzbetreiber keine baulichen Maßnahmen auf dem Grundstück oder im Gebäude durchgeführt werden. Mietende Personen können bei der Glasfaserproduktbuchung in der Regel die Kontaktdaten der Gebäudeeigentümerin oder beispielsweise der Hausverwaltung angeben, so dass sich schließlich der Netzbetreiber hauptverantwortlich um die Einholung der GEE kümmert. Die Hausbegehung erfolgt sodann im Rahmen der Hausanschluss-Planung der Netzbetreiber. Hierbei wird in einem Vor-Ort-Termin detailliert festgelegt, wie der Hausanschluss und die Inhouse-Verkabelung realisiert wird und wo die technischen Geräte platziert werden.

Wichtige Links

Stand und Ziele des Glasfaserausbaus in NRWhttps://www.wirtschaft.nrw/glasfaser-nordrhein-westfalen

Kofinanzierung der Gigabitförderung des Bundeshttps://www.wirtschaft.nrw/NRW-kofi-Gigabit-RL

Breitbandatlas Kartehttps://gigabitgrundbuch.bund.de/GIGA/DE/Breitbandatlas/Vollbild/start.html

Digitale Infrastruktur Koordinationhttps://www.wirtschaft.nrw/digitale-infrastruktur-koordination

Schauen Sie sich unsere häufig gestellten Fragen (FAQ) an, um schnelle Antworten auf die gängigsten Anliegen zu finden. Hier haben wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammengestellt.